2026년 월드컵 공인구 '트리온다'와 역대 공인구의 진화

4년마다 전 세계를 뜨겁게 달구는 FIFA 월드컵. 그 중심에는 언제나 승리의 영광과 패배의 아픔을 함께하는 '공인구'가 있습니다. 단순한 경기 용품을 넘어, 각 시대의 기술력과 디자인 철학, 그리고 개최국의 문화를 담아내는 상징물이기 때문입니다. 2025년 10월, 2026년 북중미 월드컵을 빛낼 새로운 공인구 '트리온다(Trionda)'가 공개되면서 축구 팬들의 관심이 집중되고 있습니다. 트리온다의 특징과 함께, 돼지 오줌보에서 시작해 최첨단 스마트볼에 이르기까지 월드컵 공인구의 흥미로운 진화 과정을 살펴보겠습니다.

"월드컵 공인구는 단순한 공이 아니다. 그것은 매 순간의 역사를 기록하고, 선수들의 발끝에서 새로운 드라마를 만들어내는 시대의 아이콘이다."

2026 FIFA 월드컵 공인구: 트리온다 (Trionda)

2026년 캐나다, 멕시코, 미국이 공동 개최하는 역사상 첫 3개국 월드컵을 위해 탄생한 '트리온다'는 이름부터 디자인, 기술까지 모든 면에서 새로운 시대를 예고합니다. 아디다스가 제작한 이 공은 역대 월드컵 공인구의 혁신을 계승하면서도 한 단계 더 나아간 모습을 보여줍니다.

디자인과 이름의 의미

트리온다(Trionda)라는 이름은 3개국을 의미하는 접두사 'Tri'와 스페인어로 '파도'를 뜻하는 'Onda'의 합성어입니다. 이는 세 나라를 잇는 통합의 물결과 문화적 에너지를 상징합니다. 디자인 역시 이러한 의미를 반영하여, 각 개최국의 상징을 담았습니다. 미국의 별(Star), 캐나다의 단풍잎(Maple Leaf), 멕시코의 독수리(Eagle) 아이콘이 공 표면에 섬세하게 양각 처리되어 있으며, 빨강, 초록, 파랑의 생동감 넘치는 색상 조합은 세 나라의 다양성과 조화를 표현합니다.

기술 혁신: 역대 최소 패널과 커넥티드 볼 기술

트리온다는 디자인뿐만 아니라 기술적으로도 큰 도약을 이루었습니다. 가장 큰 특징은 역대 월드컵 공인구 중 가장 적은 4개의 패널로 구성되었다는 점입니다. 패널 수가 줄어들면 공의 표면이 더 매끄러워져 공기역학적 일관성이 향상되고, 선수들은 더 예측 가능한 궤적과 정교한 볼 컨트롤을 구사할 수 있게 됩니다. 아디다스 트리온다 위키피디아에 따르면, 이는 공의 비행 안정성을 극대화하기 위한 설계입니다.

또한 2022년 '알 릴라'에 처음 도입되어 호평받았던 '커넥티드 볼(Connected Ball)' 기술이 한층 더 발전했습니다. 공 내부에 탑재된 500Hz 관성 측정 장치(IMU) 모션 센서는 초당 500회의 빈도로 공의 모든 움직임을 실시간으로 추적합니다. 이 데이터는 즉시 비디오 판독 심판(VAR)에게 전송되어, 미세한 오프사이드 판정의 정확성과 속도를 획기적으로 높이는 데 기여할 것입니다. 시애틀 FWC26 뉴스는 이 기술이 경기의 공정성을 한 차원 높일 것이라고 평가했습니다.

월드컵 공인구의 역사: 기술과 디자인의 변천사

트리온다의 혁신은 하루아침에 이루어진 것이 아닙니다. 1930년 첫 월드컵부터 이어진 약 100년간의 끊임없는 연구와 도전의 결과물입니다. 시대별 공인구의 변천사는 곧 축구 기술의 발전사와 같습니다.

초창기: 가죽과 수작업의 시대 (1930-1966)

초기 월드컵에서는 '공인구'라는 개념 자체가 희박했습니다. 1930년 우루과이 월드컵 결승전에서는 전반전과 후반전에 서로 다른 공이 사용되기도 했습니다. 아르헨티나가 자국의 '티엔토(Tiento)'를, 우루과이가 더 크고 무거운 'T-모델(T-Model)'을 사용한 일화는 유명합니다. 이 시기 공들은 대부분 천연 가죽으로 만들어졌으며, 공기를 주입하기 위한 끈이 외부에 노출되어 있었습니다. 비가 오면 물을 흡수해 무거워지고, 모양이 불규칙해 선수들이 다루기 매우 까다로웠습니다.

1950년 브라질 월드컵의 '듀플로 T(Duplo T)'에 와서야 끈이 사라지고 밸브가 도입되었으며, 1954년 스위스 월드컵의 '스위스 월드 챔피언(Swiss World Champion)'은 최초의 18개 패널 구조를 선보였습니다. 이 공은 진흙탕에서도 잘 보이도록 노란색에 가까운 색을 사용해 시인성을 높였습니다.

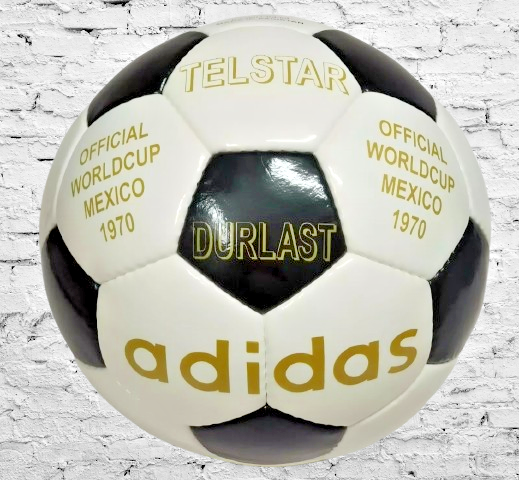

아디다스의 등장과 텔스타 혁명 (1970-1982)

1970년 멕시코 월드컵은 공인구 역사에 한 획을 그은 대회입니다. 아디다스가 처음으로 FIFA의 공식 파트너가 되어 '텔스타(Telstar)'를 선보였기 때문입니다. '텔레비전 속의 별(Star of Television)'이라는 이름처럼, 텔스타는 흑백 TV에서도 눈에 잘 띄도록 12개의 검은색 오각형과 20개의 흰색 육각형 패널로 디자인되었습니다. 이 32개 패널의 '깎은 정이십면체' 구조는 이후 축구공 디자인의 표준이 되었습니다. 또한, 가죽 표면에 플라스틱 코팅(Durlast)을 적용해 방수 기능을 처음으로 도입했습니다.

1978년 아르헨티나 월드컵의 '탱고(Tango)'는 텔스타의 구조를 유지하면서도 20개의 패널에 검은색 삼각형 무늬를 넣어 역동적인 착시 효과를 만들어냈습니다. 이 디자인은 큰 인기를 끌며 1998년까지 20년간 월드컵 공인구 디자인의 기본 틀로 자리 잡았습니다.

합성 소재의 시대: 아즈테카의 혁신 (1986-1998)

1986년 멕시코 월드컵의 '아즈테카(Azteca)'는 또 다른 기술적 전환점이었습니다. 월드컵 역사상 최초로 100% 인조 합성 가죽으로 제작된 공인구였기 때문입니다. 아디다스 아즈테카 위키피디아에 따르면, 폴리우레탄 소재를 사용해 내구성과 방수성을 획기적으로 개선했으며, 고지대나 궂은 날씨에서도 공의 성능을 일정하게 유지할 수 있게 되었습니다. 디자인적으로는 개최국 멕시코의 아즈텍 문명 벽화에서 영감을 받은 무늬를 새겨 넣어, 처음으로 개최국의 문화를 본격적으로 담아내기 시작했습니다.

이후 1994년 미국 월드컵의 '퀘스트라(Questra)'는 폴리스티렌 폼을 내장해 반발력과 부드러운 터치감을 향상시켰고, 1998년 프랑스 월드컵의 '트리콜로레(Tricolore)'는 이름처럼 프랑스 국기의 삼색을 디자인에 적용한 최초의 컬러 공인구로 기록되었습니다.

공기역학 논쟁과 데이터 시대의 서막 (2002-2014)

21세기에 들어서면서 공인구는 공기역학과의 싸움을 시작했습니다. 2002년 한일 월드컵의 '피버노바(Fevernova)'는 삼각형 모양의 혁신적인 디자인을 선보였고, 2006년 독일 월드컵의 '팀가이스트(Teamgeist)'는 패널 수를 14개로 대폭 줄여 더 완벽한 구(球)에 가까워졌습니다.

그러나 2010년 남아공 월드컵의 '자블라니(Jabulani)'는 큰 논란을 일으켰습니다. 패널 수를 8개까지 줄이고 새로운 '그립 앤 그루브(Grip 'n' Groove)' 기술을 적용했지만, 너무 가볍고 표면이 매끄러워 공의 궤적이 예측 불가능하다는 비판이 쏟아졌습니다. 많은 골키퍼들이 "끔찍한 공"이라며 불평했고, NASA의 공기역학 엔지니어까지 나서 자블라니의 '너클볼 효과'를 분석하기도 했습니다. The Independent 기사에 따르면, 이 공은 선수들에게 큰 도전 과제였습니다.

이러한 논란을 교훈 삼아 2014년 브라질 월드컵의 '브라주카(Brazuca)'는 6개의 패널을 열접합 방식으로 붙여 안정성을 되찾았습니다. 팬 투표로 이름이 정해진 최초의 공인구이기도 한 브라주카는 자블라니의 실패를 딛고 선수들로부터 좋은 평가를 받으며 공기역학 논쟁을 잠재웠습니다.

스마트 축구공의 탄생: 커넥티드 볼 시대 (2018-현재)

2018년 러시아 월드컵의 '텔스타 18'은 클래식한 디자인에 현대 기술을 접목했습니다. 특히, 근거리 무선 통신(NFC) 칩을 내장하여 사용자가 스마트폰으로 공과 상호작용할 수 있는 기능을 처음으로 선보였습니다.

그리고 2022년 카타르 월드컵의 '알 릴라(Al Rihla)'는 마침내 '스마트 축구공' 시대를 열었습니다. 앞서 언급한 '커넥티드 볼' 기술을 최초로 도입하여, 공 내부 센서가 수집한 데이터를 반자동 오프사이드 판독 기술(SAOT)과 연동했습니다. 아디다스 공식 뉴스에 따르면, 이 기술은 심판이 더 빠르고 정확한 결정을 내리는 데 결정적인 도움을 주었습니다. 또한, 친환경 수성 잉크와 접착제를 사용한 최초의 공인구라는 점에서도 의미가 깊습니다.

공인구의 진화가 축구에 미친 영향

월드컵 공인구의 진화는 단순히 공의 모양이나 재질이 바뀌는 것을 넘어, 축구 경기 자체에 지대한 영향을 미쳤습니다.

- 경기 속도와 스타일의 변화: 가죽공에서 가볍고 반발력 좋은 합성 소재 공으로 바뀌면서 경기의 템포가 빨라졌습니다. 선수들은 더 빠르고 긴 패스를 시도할 수 있게 되었고, 강력한 중거리 슛의 빈도도 늘어났습니다.

- 선수 기술의 발전: 공의 궤적이 안정되고 컨트롤이 용이해지면서 선수들은 더 정교하고 창의적인 기술을 구사할 수 있게 되었습니다. 섬세한 볼 터치와 드리블, 예측 가능한 프리킥 등은 현대 축구의 중요한 요소가 되었습니다.

- 경기의 공정성 증대: 특히 '커넥티드 볼' 기술의 등장은 인간의 눈으로 판단하기 어려운 미세한 상황에 대한 객관적인 데이터를 제공함으로써 오심 논란을 줄이고 경기의 공정성을 높이는 데 크게 기여하고 있습니다.

결론: 단순한 공을 넘어선 시대의 상징

돼지 오줌보에서 시작해 끈 달린 가죽공, 흑백 TV를 위한 텔스타, 공기역학 논쟁을 일으킨 자블라니를 거쳐, 마침내 인공지능과 결합한 '트리온다'에 이르기까지. 월드컵 공인구의 역사는 기술 혁신을 통해 완벽한 '구'를 만들고자 했던 인간의 끊임없는 열망을 보여줍니다.

2026년 북중미 월드컵에서 '트리온다'는 또 어떤 새로운 역사를 써 내려갈까요? 선수들의 발끝에서 펼쳐질 화려한 기술과 예측 불가능한 드라마 속에서, 트리온다는 단순한 공이 아닌, 21세기 축구 기술의 정점이자 세 대륙을 잇는 화합의 상징으로 기억될 것입니다.

댓글 쓰기